— Лен, ты слышишь меня? Лен!

Голос Ирки пробился сквозь шум посуды, которую Лена машинально перебирала в серванте. Трубка лежала на плече, зажатая между щекой и ухом. Руки жили отдельной жизнью, пальцы ощупывали края фарфоровых блюдец, которые сто лет назад Зинаида Михайловна подарила им на свадьбу, сказав при этом: «Смотри не побей, они дорогие».

— Да слышу я, слышу. Просто готовлюсь.

— К чему готовишься? — Голос Ирки сделался тем особенным, чуть насмешливым, который Лена помнила со школы. — Опять к ней едете?

— Куда деваться. Воскресенье же.

— Лена, — сказала Ирка медленно, как говорят с человеком, которого надо убедить в очевидном. — Ты мне два месяца назад говорила «воскресенье же». И два года назад. И, между прочим, тридцать лет назад тоже говорила. Просто тогда это звучало оптимистичнее.

Лена поставила блюдце на место. За окном октябрь разматывал серые нитки дождя. Трамвай проехал внизу, лязгнул на повороте, и этот звук был таким знакомым, таким своим, что на секунду стало легче. Просто от того, что мир за окном живет своей обычной жизнью и ничего от тебя не ждет.

— Ира, у Вити мать. Как я ему скажу, не едем?

— А он тебе что скажет?

Лена помолчала.

— Он скажет: «Не бери в голову, мама старая».

— Вот именно. Он это тридцать лет говорит. Ты думаешь, оно работает? «Не бери в голову» — это не лекарство, Лен. Это просто способ не разговаривать.

Спина заныла в районе поясницы, давняя привычная боль, которая особенно давала о себе знать по утрам и перед поездками к свекрови. Лена прислонилась к стенке серванта.

— Я помню тебя другой, — сказала Ирка после паузы. — Ты в восьмом классе Борьке Смирнову так ответила, что он неделю молчал. Рыжая, дерзкая, никому спуску не давала. Куда она делась, та Лена?

— Постарела та Лена. Пятьдесят четыре года, Ир. Это не восьмой класс.

— Постарела, — согласилась Ирка. — А не поумнела, что ли?

Лена засмеялась, несмотря на себя. Вот за это она и любила Ирку все эти годы, через расстояния и редкие звонки: та умела так сказать, что обидно не было, а смешно.

— Ладно, — сказала Лена. — Нам через час выезжать. Потом позвоню.

— Позвони, — сказала Ирка. — Только Лен. Послушай. Ты там сегодня, ну, смотри по сторонам. Ладно? Просто смотри.

Лена не поняла тогда, что она имеет в виду. Поняла потом.

—

Они ехали молча. Витя вел свою старенькую иномарку осторожно, объезжал лужи, хмурился на светофорах. Ему было пятьдесят восемь, и в последние годы он как-то весь собрался внутрь себя, стал меньше говорить, больше думать о чем-то своем. Лена смотрела в боковое стекло, на мокрые тополя вдоль проспекта, на витрины, на торопливых людей с зонтами.

Отношения со свекровью у нее не заладились с первого дня. С того самого дня, когда Витя привел ее знакомиться, в августе восемьдесят пятого. Лена помнила этот день отчетливо, как фотографию. Зинаида Михайловна тогда встретила их в прихожей в накрахмаленном фартуке, оглядела Лену с ног до головы и сказала: «Ну что ж. Проходи». Не «рада познакомиться». Не «Витя о тебе рассказывал». Просто «проходи», как пропускают в очередь кого-то, кто пришел не совсем вовремя.

Витя тогда ничего не заметил. Или сделал вид.

— Мама сегодня пироги обещала, — сказал он сейчас, не отрывая взгляда от дороги.

— Хорошо, — сказала Лена.

Больше они не разговаривали до самого подъезда.

—

Квартира Зинаиды Михайловны пахла так, как пахнут квартиры людей, проживших в них очень долго. Капустный суп, старые книги, корвалол и что-то еще, неуловимое, чему нет названия. Прихожая была узкая, с вешалкой, перегруженной пальто, с тумбочкой, на которой стояло зеркало в деревянной раме. Лена всякий раз видела в этом зеркале свое отражение и всякий раз немного удивлялась ему, словно не узнавала.

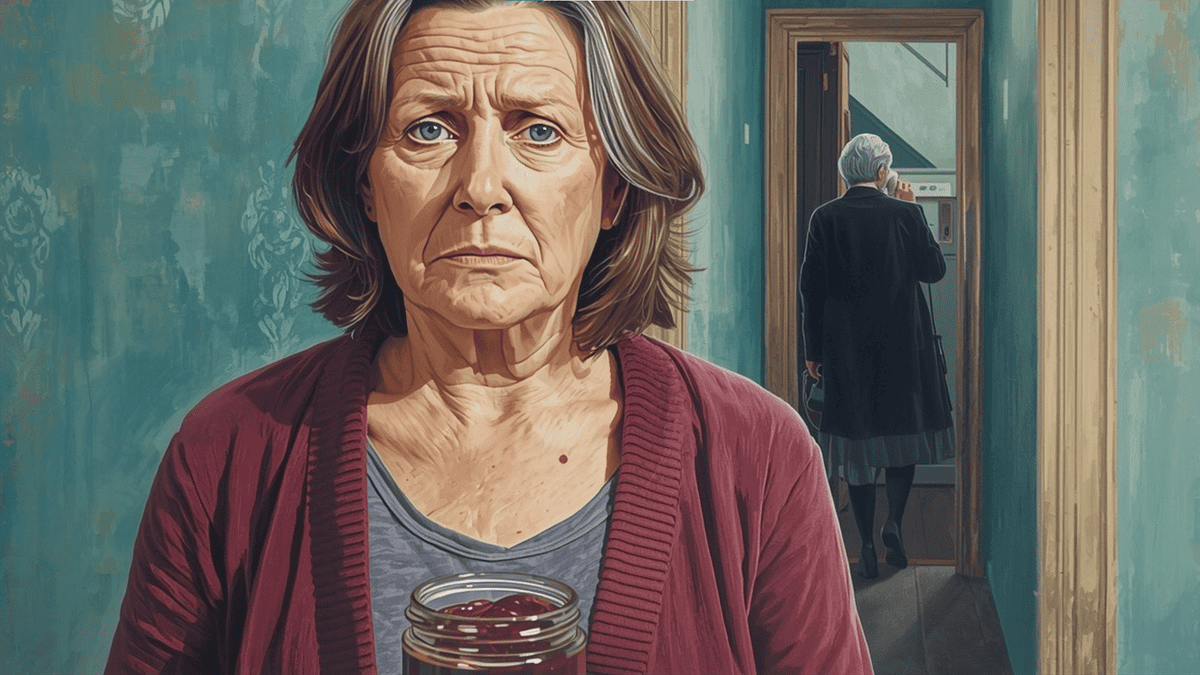

Зинаида Михайловна вышла встречать из кухни. Семьдесят восемь лет, но держалась прямо, передвигалась быстро, смотрела зорко. Маленькая, сухая, с седыми волосами, убранными в пучок. Она была из тех женщин, которые не стареют, а усыхают, становясь только тверже.

— Наконец-то, — сказала она. — Я уже и не ждала.

— Мама, мы минута в минуту, — сказал Витя и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку.

Зинаида Михайловна подставила щеку, не отрывая взгляда от Лены.

— Раздевайтесь. Суп стынет.

За столом все шло по обычной программе. Зинаида Михайловна рассказывала про соседку тетю Раю, у которой внук опять что-то натворил, про цены в магазине за углом, про то, что по телевизору одна ерунда. Витя кивал, ел, иногда вставлял слово. Лена ела молча, отвечала, когда спрашивали, и старалась не думать о том, что до конца обеда еще часа три.

— Ты похудела? — спросила вдруг Зинаида Михайловна, глядя на Лену.

— Не знаю, — сказала Лена. — Особо не слежу.

— Ну вот и зря. Следить надо. В вашем возрасте это важно.

Витя не поднял взгляда от тарелки.

После супа Зинаида Михайловна вынесла из кухни банку. Стеклянная, поллитровая, темная от содержимого.

— На вот, Лена, — сказала она, поставив банку перед ней. — Сливовое варенье. Я в этом году много наварила. Витя любит, да и тебе пригодится.

— Спасибо, Зинаида Михайловна, — сказала Лена.

— Да чего там. Все равно у меня стоит, места нет.

Это была привычная формула: сначала дать, потом объяснить, что не жалко, потому что лишнее. Лена давно перестала на это реагировать. Взяла банку, поставила рядом с собой.

Потом Витя пошел смотреть телевизор в комнату, а Лена осталась помогать со стола. Это тоже было частью программы. Она собирала тарелки, ополаскивала, составляла на сушилку. Зинаида Михайловна стояла рядом, вытирала. Молчали. За окном гудела улица.

И тут зазвонил телефон. Не мобильный, а старый проводной, который висел в прихожей на стене. Зинаида Михайловна пошла снимать трубку, и Лена слышала ее голос, поначалу неразличимый, потом все более отчетливый, потому что дверь на кухню была открыта, а старуха говорила громко, как говорят люди с подсевшим слухом.

— Да, Рая, я. Хорошо, а ты? Ага. Нет, приехали, куда денутся. Витенька мой пришел, сидит смотрит…

Пауза. Лена домывала последнюю кастрюлю.

— Ну а что, Рая. Она-то как всегда. Располнела совсем, смотреть не на что. Совсем обленилась, сидит дома, пенсионерка. Только и ждет, чтобы я ее кормила. Я тут пирогов напекла, варенья дала, а благодарности никакой, ни слова путного. Витеньку жалко, он работает, устает, а дома что?..

Лена выключила воду. Медленно.

Руки были мокрые. Она взяла полотенце, вытерла. Аккуратно повесила обратно на крючок. Все это она делала очень медленно, потому что если двигаться медленно, то ничего не случится. Ничего такого, о чем потом будет стыдно.

Голос Зинаиды Михайловны продолжал течь из прихожей, мерный, жалующийся.

— Нет, Рая, ты скажи, разве это жизнь? Я уж молчу, молчу, а что поделаешь…

Лена вышла из кухни. Прошла мимо прихожей, где Зинаида Михайловна стояла спиной к ней, согнувшись над телефоном. Вошла в комнату, где Витя смотрел какую-то передачу про природу. Белые медведи брели по льдине.

Она села в кресло у стены и сложила руки на коленях. Банка с вареньем осталась на кухонном столе.

—

Тридцать лет — это очень долго. Этого не понимаешь, пока не проживешь. А когда проживешь, уже не знаешь, куда это время деть, куда его положить, как с ним быть.

Лена вышла замуж в двадцать четыре года. Витя был старше на четыре года, работал на заводе, был серьезным, основательным, надежным. Именно надежность и привлекла ее тогда. Она была дерзкой, рыжей, своевольной, и ей хотелось рядом кого-то твердого, как стена, об которую можно опереться. Витя казался такой стеной.

Что стена иногда кренится в сторону матери, она поняла не сразу.

Первая серьезная ссора со свекровью случилась на втором году совместной жизни. Зинаида Михайловна тогда приехала к ним в гости, без звонка, как это было у нее принято, и застала Лену за тем, что та переставляла мебель в комнате. Просто так, захотелось по-другому.

— Это зачем? — спросила свекровь, стоя в дверях и глядя на сдвинутый диван.

— Хочу попробовать по-другому, — сказала Лена.

— Витя это знает?

— Зинаида Михайловна, — сказала Лена, и почувствовала, как внутри что-то сжалось, но еще держалось. — Это наша квартира. И мы сами решаем, как расставлять мебель.

Пауза была долгой. Зинаида Михайловна смотрела на нее так, как смотрят на ребенка, сказавшего что-то неприличное в гостях.

— Ну-ну, — сказала она наконец. — Ну-ну.

Вечером она позвонила Вите. Лена не слышала разговора, но догадалась по тому, каким Витя вернулся с телефона: сел, помолчал, потом сказал: «Лен, ну зачем ты с ней так?».

— Как «так»? — спросила Лена.

— Грубо.

— Витя, я сказала, что мы сами решаем…

— Она обиделась, — сказал Витя. — Она пожилой человек, ты не могла потактичнее?

Лена тогда ушла на кухню и долго стояла у окна. Смотрела на двор, на детскую горку, на фонарь. Что-то в ней тогда тихо щелкнуло. Как замочек, который закрывается изнутри.

Потом была Катя. Когда Катя родилась, Лена думала, что что-то изменится, что общий ребенок, общая радость перекроют все остальное. Зинаида Михайловна приехала в роддом с цветами и конфетами, смотрела на внучку через стекло и плакала. По-настоящему плакала, без театральности. И Лена в тот момент почти любила ее.

Потом Катя стала расти. И стало ясно, что Катя, по мнению свекрови, принадлежит всей семье, но Лена к этой семье относится на каких-то особых условиях. «Ты кормишь ее неправильно», «ты одеваешь ее неправильно», «зачем ты позволяешь ей то-то и то-то». На все Витины «не бери в голову» у Лены постепенно перестало хватать воздуха.

Она научилась молчать. Это случается с людьми в определенных семейных обстоятельствах: сначала ты молчишь раз, потому что не хочется скандала. Потом два раза, потому что дети маленькие. Потом десять раз, потому что привыкла. А потом обнаруживаешь, что молчание стало твоей второй кожей, и без него уже как-то неловко.

Психология семейных отношений — умная штука, о ней сейчас пишут много. Но Лена всего этого не читала и умными словами пользоваться не умела. Она просто чувствовала, что каждое воскресенье что-то в ней убывает. Как вода из треснувшей чашки, медленно, но верно.

—

О завещании она узнала случайно.

Это было месяца три назад. Они с Витей поехали к его тетке, двоюродной сестре Зинаиды Михайловны, на день рождения. Тетка жила в области, пили чай, говорили о всяком. А потом, когда Лена вышла на кухню помочь с посудой, услышала, как тетка говорит Вите в комнате, не снижая голоса:

— Ты понимаешь, что она от тебя требует? Мать твоя. Она адвокату уже заплатила, там все прописано. Ты в завещании, но с условием.

— Каким условием? — голос Вити был напряженным.

— Что невестка хорошо себя ведет. Ну как это называется, не помню точно слова. Что в семье мир, что к матери ездят, что уважение, то-сё. Если развод или конфликт, ты из завещания вылетаешь. Квартира в центре, Витя. Квартира хорошая.

Молчание.

— Она мне не говорила, — сказал наконец Витя.

— А зачем говорить? Так лучше работает, — сказала тетка, и в голосе ее не было осуждения, просто констатация факта. — Ты сам подумай.

Лена тогда поставила тарелку на стол и долго смотрела в окно на теткин огород. Поздняя капуста стояла рядами, крепкая, сизая. За ней забор. За забором поле.

Она подумала: значит, тридцать лет ее терпения имели цену. Конкретную, в квадратных метрах. И Витя об этом не знал. Или знал и молчал. И она не знала, что хуже.

Домой ехали в тишине. Витя дважды начинал что-то говорить и останавливался. Лена смотрела в окно.

— Лен, — сказал он, когда въехали в город. — Ты слышала?

— Слышала.

— Я не знал. Честно.

— Ладно, — сказала Лена.

— Это же ненормально, — сказал он, и в голосе его было что-то новое. Не раздражение, не усталость, а что-то похожее на стыд. — Это…

— Витя, — перебила она. — Давай потом. Я устала.

Потом не получилось. Дома было то одно, то другое, жизнь захлестывала мелкими делами, и разговор откладывался. А тут еще эти воскресные обеды шли своим чередом.

Манипуляции в семье — это тихая вещь. Они не кричат, не грохочут. Они просто работают, день за днем, год за годом, как вода, которая точит камень. И камень не замечает, пока не треснет.

—

В тот же вечер, сидя в кресле напротив белых медведей на экране, Лена вдруг поняла, что она думает о банке варенья.

Именно о ней. О темном стекле, о металлической крышке с вмятиной, о том, что на этикетке рукой Зинаиды Михайловны написано «Слива. Август». О том, как свекровь поставила ее перед ней на стол и сказала «пригодится», а через пять минут говорила в телефонную трубку: «Только и ждет, чтобы я ее кормила».

Это была не первая такая история. Были и другие, за тридцать лет их набралось немало. Был платок, подаренный к восьмому марта с комментарием «Я таких не ношу, тебе сойдет». Было пальто Катино, детское, которое свекровь купила «из жалости, потому что мать не додумается». Были советы по готовке, которые давались при Вите, чтобы слышал. Был звонок в пять утра однажды, «просто проверить, все ли в порядке», а оказалось, проверить, дома ли Витя. Было многое.

Но варенье почему-то стало последней каплей. Не потому что было хуже остального. Просто совпало: Ирка утром со своим «смотри по сторонам», и вот эти слова в прихожей, четкие, без стеснения.

«Только и ждет, чтобы я ее кормила».

Лена встала с кресла. Прошла на кухню. Взяла банку, повертела в руках. Варенье было темным, густым, с черносливовым отливом. Хорошее варенье, наверное. Зинаида Михайловна умела варить варенье, это нельзя было отнять.

Она поставила банку в авоську, которая висела на крючке у двери. Вместе с остальным, что они привезут домой.

А потом набрала Ирку.

— Я слышала, — сказала она без предисловий, когда та взяла трубку.

— Что слышала?

— Как она по телефону говорила. Тете Рае. Про меня.

Ирка молчала секунду.

— И что говорила?

Лена передала. Коротко, без лишних слов. Ирка слушала, не перебивала.

— Лен, — сказала она потом. — А ты удивилась?

Лена подумала.

— Нет, — сказала она. — Наверное, нет. Я просто… услышала вслух то, что и так знала. Понимаешь? Как будто тридцать лет что-то чувствовала, а тут оно взяло и оформилось в слова. Чужие слова, но правильные.

— Вот это и есть самое плохое, — сказала Ирка. — Когда оно оформляется.

— Почему плохое?

— Потому что после этого уже нельзя сделать вид, что не знаешь.

За окном было темно, и огни улицы отражались в стекле. Лена смотрела на свое отражение, расплывчатое, двоящееся.

— Ира, — сказала она. — Ты говорила про ту Лену. Рыжую. Дерзкую.

— Говорила.

— Она никуда не делась, наверное. Просто перестала высовываться.

— Ну так позови ее обратно, — сказала Ирка просто. — Давно пора.

—

Прошло две недели. Витя по пятницам звонил матери и говорил «в воскресенье приедем», и это было так же обязательно, как поход в поликлинику раз в полгода, как гречка по акции в среду, как новости по телевизору в девять. Ритуал, вросший в жизнь так глубоко, что и не поймешь, где заканчивается ритуал и начинается ты сам.

В субботу вечером Лена мыла голову и смотрела на себя в зеркало над раковиной. Пятьдесят четыре года. Волосы уже не рыжие, выкрашенные в каштановый, и покраска плохо держится, у висков проступает серебро. Она подумала: а ведь я не помню, когда мне нравилось, как я выгляжу. Не то чтобы не нравилось. Просто не думала об этом. Некогда было думать.

Утром в воскресенье она проснулась раньше Вити. Лежала и слушала, как он дышит. За окном было еще темно, но уже слышался первый трамвай. Лязгнул на повороте, поехал дальше.

Спина побаливала. Она осторожно перевернулась на другой бок.

Витя пошевелился.

— Ты не спишь? — спросил он, не открывая глаз.

— Не сплю.

— Чего рано?

— Думаю.

Он открыл один глаз.

— О чем?

Лена помолчала. Потом сказала:

— Витя, я сегодня с тобой не поеду.

Второй глаз тоже открылся.

— Куда не поедешь?

— К Зинаиде Михайловне. К маме твоей. Я сегодня не поеду.

Он приподнялся на локте. Смотрел на нее.

— Лен, ты заболела?

— Нет.

— Тогда почему?

— Потому что не хочу.

Долгая пауза. За окном посветлело на самую малость. Трамвай прогрохотал снова, другой или тот же, не поймешь.

— Мама обидится, — сказал Витя.

— Знаю.

— Она ждет. Я в пятницу говорил ей.

— Знаю, Витя. И все равно не поеду.

Он лег обратно. Смотрел в потолок.

— Это из-за того, что ты слышала? — спросил он после паузы.

— И из-за этого тоже.

— Лен, она старая. Она не со зла. Она привыкла так.

— Она привыкла, — сказала Лена ровно. — И я привыкла. Только я устала от своей привычки. Витя, я устала тридцать лет делать вид, что все нормально, когда не нормально. Мне пятьдесят четыре года. Я на пенсии. У меня спина болит. И каждое воскресенье я еду к человеку, который считает меня нахлебницей и говорит об этом по телефону соседке сразу после того, как дает мне банку варенья. Я не могу. Больше не могу.

Витя молчал долго.

— Она так не думает, — сказал он, но неуверенно.

— Думает, Витя. Именно так и думает. Ты думаешь, я выдумала то, что слышала?

— Нет, — сказал он. — Я не думаю, что ты выдумала.

— Тогда скажи мне: как долго это должно продолжаться? Пока ей не исполнится девяносто? Сто? Пока она нас обоих не переживет?

Он не ответил. Лена встала, пошла на кухню, поставила чайник. Стояла у окна, смотрела, как светает. Двор внизу был пустым, только кот перебегал от одного куста к другому, деловитый, сосредоточенный.

Витя пришел на кухню минут через двадцать. Сел за стол. Она поставила перед ним чашку.

— И что мне ей сказать? — спросил он.

— Что хочешь. Что я приболела. Или правду. Это ты решай.

— Лен, — сказал он, и в голосе его было что-то, что заставило ее обернуться. — Ты же понимаешь, что она не успокоится?

— Понимаю.

— Она звонить будет. Скандал устроит.

— Пусть.

Он взял чашку, подержал в руках.

— Ты злишься, — сказал он.

— Нет, — сказала Лена. Подумала секунду. — Я правда не злюсь. Я просто поняла одну вещь. Что мое молчание ничего не изменило. Тридцать лет молчала, и ничего не изменилось. Она как думала обо мне, так и думает. Только я сама себе в этом запуталась, перестала понимать, что нормально, а что нет. Вот это самое страшное и есть.

Витя смотрел на нее.

— Когда ты такой стала? — спросил он.

— Какой?

— Вот такой. Спокойной.

— Я не знаю, — сказала Лена. — Наверное, устала быть другой.

—

Катя позвонила в три дня. Она всегда звонила в воскресенье, по привычке, узнать как дела, поговорить о том о сем. Катя жила в другом конце города, со своей семьей, была занята, но звонила исправно.

— Мам, как вы? Вы к бабушке ездили?

— Нет, — сказала Лена.

Пауза.

— Что значит нет?

— Я не поехала. Папа съездил один.

Витя действительно съездил. Вернулся через три часа, ни слова не сказал, сел смотреть телевизор. Лена не спрашивала.

— Мам, вы поссорились? — спросила Катя.

— С кем?

— С бабушкой. Или с папой.

— С бабушкой не поссорились, — сказала Лена. — Я просто не поехала.

— Мам. — Голос Кати сделался осторожным. — Что случилось?

Лена рассказала. Без украшений, коротко. Про телефонный разговор, про тетку, про завещание, про то, что тридцать лет. Катя молчала, слушала, и Лена слышала, как она иногда вздыхает.

— Мам, — сказала Катя, когда Лена замолчала. — Ты что, не знала раньше? Про то, что она о тебе думает?

— Знала. Не знала только, что она так открыто это говорит.

— Я знала, — сказала Катя тихо.

Лена помолчала.

— Откуда?

— Она мне тоже говорила. Когда я маленькая была. Что мама неправильно воспитывает, что мама это не так, то не эдак. Я не рассказывала тебе, потому что не хотела расстраивать. Я думала, ты сама не замечаешь.

У Лены что-то сжалось в груди. Вот этого она не ожидала. Не ожидала, что Катя тоже несла это в себе, молча, из защиты к матери.

— Катя, — сказала она.

— Мам, все нормально, я не…

— Катя, прости меня.

— Мам, ты за что?

— За то, что ты это несла и молчала. За то, что создала такую ситуацию, где тебе приходилось молчать.

Пауза была долгой.

— Мам, ты ничего не создавала. Так получилось.

— Так получилось, потому что я позволяла, — сказала Лена. — Долго позволяла.

Катя помолчала.

— Мам, — сказала она наконец. — Ты правильно не поехала. Честно. Ты давно должна была. И папе скажи… скажи ему, что я его понимаю, но пусть он уже встанет на твою сторону. Он взрослый мужик, давно пора.

— Я скажу, — сказала Лена.

— Позвони, если что. Я с детьми, но позвони.

— Хорошо, Кать. Хорошо.

Она положила трубку и посмотрела на Витю. Тот сидел в кресле и делал вид, что смотрит телевизор, но звук был приглушен до почти нуля. Слушал.

— Слышал? — спросила Лена.

— Слышал.

— И?

Он не ответил сразу. Смотрел на экран, где без звука разговаривал какой-то мужчина в пиджаке.

— Лен, — сказал он. — Я не знал, что Катя тоже. Что ей тоже говорили.

— Теперь знаешь.

— Это плохо.

— Да, Витя. Это плохо.

Он наконец выключил телевизор. Встал. Прошелся по комнате, остановился у окна, смотрел вниз во двор, как до него смотрела Лена.

— Что ты хочешь от меня? — спросил он. Не грубо, а устало, как человек, который долго тащил что-то тяжелое и наконец остановился.

— Ничего сверхъестественного, — сказала Лена. — Я хочу, чтобы ты понял, что есть я. Что у нас есть семья. Отдельная. Не часть ее семьи, а своя. И что если ты всегда будешь выбирать, ты должен понимать, что выбираешь.

— Я тебя не предавал, — сказал он тихо.

— Нет, — согласилась Лена. — Не предавал. Но и не защищал. А это разные вещи, Витя. Это очень разные вещи.

—

Зинаида Михайловна позвонила в понедельник, в половине десятого утра. Лена как раз разбирала аптечку, выкидывала просроченные таблетки, и телефон зазвенел так неожиданно, что она уронила упаковку валерьяны на пол.

Витя взял трубку. Лена слышала разговор из прихожей.

— Да, мам. Да. Она приболела немного. Нет, ничего серьезного. Да, я скажу.

Потом он вышел.

— Она хочет поговорить с тобой.

— Зачем?

— Чтобы пожелать здоровья.

Лена посмотрела на него.

— Витя, мы оба знаем, что она не болезнь имеет в виду.

Он опустил глаза.

— Лен, возьми трубку. Один раз. Потом я сам с ней поговорю.

Она взяла.

— Здравствуйте, Зинаида Михайловна.

— Здравствуй, Лена. — Голос свекрови был ровным, выверенным. — Слышала, ты захворала.

— Немного.

— Ну что ж. Бывает. Варенье-то взяла?

— Взяла, спасибо.

— Ты ешь. Слива полезная, витамины.

Пауза. Лена ждала.

— Лен, — сказала Зинаида Михайловна, и в голосе появилась интонация, знакомая до тошноты, задушевная, материнская, которая никогда ничего хорошего не означала. — Ты на меня не обижаешься?

— За что?

— Ну, мало ли. Старая я. Бывает, что не так скажу. Ты не держи.

Лена смотрела в стену перед собой. Там висела фотография: они с Витей на море лет двадцать назад, оба молодые, смеются. Она не помнила, по какому поводу смеялись.

— Зинаида Михайловна, — сказала она. — Я слышала, что вы говорили тете Рае. В прошлое воскресенье. По телефону.

Молчание.

— Что ты слышала?

— Всё.

Пауза стала длиннее. Лена слышала, как свекровь дышит в трубку.

— Ну, Лена, — сказала Зинаида Михайловна наконец, и голос стал другим, тоньше, острее. — Что я соседке говорю, это мое дело. Ты подслушивать не должна была.

— Я не подслушивала. Я мыла посуду. А дверь была открыта.

— Все равно. Некрасиво это.

— Зинаида Михайловна, — сказала Лена, и почувствовала, как что-то в груди выпрямляется, как спина выпрямляется, когда долго сидишь сгорбившись и наконец встаешь. — Я хочу сказать вам кое-что. Я не злюсь на вас. Честно. Но я больше не буду делать вид, что все хорошо, когда не хорошо. Не буду приезжать и улыбаться, и есть ваши пироги, зная, что вы обо мне думаете. Это не честно ни для вас, ни для меня.

— Ты угрожаешь мне? — голос стал совсем тонким.

— Нет. Я говорю вам правду. Первый раз за тридцать лет, наверное.

Трубку не бросили. Зинаида Михайловна сказала что-то еще, про Витю, про то, что Лена его «настраивает», про то, что «я мать», про то, что это «неслыханно». Лена слушала. А потом сказала:

— До свидания, Зинаида Михайловна.

И положила трубку.

Руки немного дрожали. Она прошла на кухню, налила воды из-под крана, выпила. Вода была холодная.

—

Вечером Витя позвонил матери сам. Лена была в спальне, читала, но не читала, просто держала книгу в руках и смотрела в одну точку. Слышала его голос из кухни, негромкий, ровный.

Потом он пришел. Сел на край кровати. Долго молчал.

— Я сказал ей, что воскресных обедов больше не будет, — произнес он наконец.

Лена опустила книгу.

— Пока что?

— Просто больше не будет. Пока она не скажет тебе, что не права.

— Витя, она не скажет.

— Я знаю, — сказал он. Голос у него был странным. Не злым, не обиженным. Просто тяжелым, как у человека, который принял решение и понимает, что оно стоить будет дорого. — Я знаю, что она не скажет. Она никогда в жизни ни перед кем не извинялась. Но я все равно сказал.

— Что она ответила?

— Что я под каблуком. Что ты меня настраиваешь. Что она всё завещание переписывает.

Лена смотрела на него.

— И?

— Я сказал: как хочешь, мама.

Тишина в комнате была такой, что было слышно, как за окном едет машина, далеко-далеко, потом стихает.

— Витя, — сказала Лена тихо.

— Что?

— Ты не пожалеешь?

Он подумал. По-настоящему подумал, не сказал сразу.

— Может, пожалею, — сказал он. — Она мать все-таки. Как ни крути. И старая. И одна живет. Может, и пожалею. Но это другое. Это другое, Лен.

— Что другое?

— Ну, жалеть о человеке — это одно. А вот позволять, чтобы этот человек так… с тобой… это другое.

Лена смотрела на него. На поседевшие виски, на усталые глаза, на руки, которые лежали на коленях. Пятьдесят восемь лет. Половина жизни прошла вот так, вдвоем, в одной квартире, с общей дочерью, с общим бытом, и всё же где-то между ними всегда стояло это невысказанное. И сейчас оно наконец высказалось.

Она не заплакала. Просто протянула руку и взяла его руку. Он не убрал.

— Спасибо, — сказала она.

— Ты не благодари, — сказал он. — Это я должен был раньше. Намного раньше.

— Когда-нибудь сделал — и ладно.

Они помолчали. За окном совсем стемнело.

— Катя звонила? — спросил он.

— Звонила. Поддерживает.

— Умница она у нас, — сказал Витя. Впервые за долгое время в голосе его была настоящая теплота, без примеси ничего лишнего.

— Умница, — согласилась Лена.

—

Зинаида Михайловна позвонила племяннице. Та рассказала двоюродной сестре. Та, кажется, рассказала кому-то еще. Где-то там, в дальних ветках семейного дерева, что-то зашумело, зашевелилось. Лена знала об этом приблизительно, по обрывкам разговоров, которые долетали через Витю. Он пересказывал коротко, без подробностей.

— Мама сказала Галине, что ты ее выгнала из нашей жизни.

— Ясно.

— Галина сказала маме, что понимает ее.

— И это ясно.

— Лен, тебе совсем не интересно?

— Нет, — сказала Лена. И удивилась тому, что это правда.

Ей правда не было интересно. Это оказалось самым неожиданным: не злость, не торжество, не тревога, а просто тишина. Внутренняя тишина, которой давно не было. Место, которое раньше занимало это постоянное фоновое напряжение, теперь было просто свободным. Пустым, но не тягостно, а спокойно.

Она занялась своими делами. Записалась к врачу насчет спины, давно откладывала. Позвонила Ирке, они говорили два часа. Вытащила с антресолей акварельные краски, которые купила три года назад и ни разу не открывала, хотела в свое время рисовать. Попробовала. Получилось плохо, но это было неважно.

— Ты красками занимаешься? — удивился Витя, заглянув в комнату.

— Пробую.

— Умеешь?

— Не умею, — сказала Лена. — Но это же не обязательно.

Он постоял в дверях, посмотрел, как она размазывает синее по белому листу, и ушел, ничего не сказав. Но не с раздражением, а с чем-то другим на лице. С любопытством, что ли.

Про Зинаиду Михайловну она думала. Не злобно, не с удовольствием, а так, как думают о сложной и давней вещи, которую не получится ни отменить, ни переделать. Семьдесят восемь лет. Женщина, которая растила сына одна, муж умер рано, тяжело работала, много пережила. Которая, наверное, по-своему любила этого сына и именно поэтому не умела его отпустить. Это не оправдание, нет. Но это объяснение.

Жалость была. Небольшая, негромкая. Лена не пыталась ее подавить.

Жизнь после пятидесяти устроена странно. Кажется, что всё позади, а на самом деле оказывается, что кое-что только начинается. Что можно взять и перестать делать то, что делал из страха. Что личные границы — это не эгоизм, а просто условие нормального существования. Что самоуважение не появляется само по себе, его нужно как-то отстаивать, пусть даже поздно, пусть даже страшно.

—

Через три недели после того воскресенья Лена проснулась и первым делом подумала, что спина не болит. Совсем. Потрогала ее осторожно, как щупают больной зуб, ожидая ответной боли. Ничего.

Витя спал. Она встала тихо, прошла на кухню, поставила чайник. За окном был обычный ноябрьский рассвет, серый и тихий. Двор внизу пустой, только дворник метет листья.

Она заварила чай, отрезала хлеб, достала из холодильника масло. Потом подумала и достала с полки банку с вареньем. Открыла. Сливовое, темное, пахнет летом.

Намазала на хлеб.

Съела.

Было вкусно.

Витя пришел через двадцать минут, взлохмаченный, в старом свитере.

— Ты рано сегодня, — сказал он.

— Выспалась.

Он налил себе чай, сел напротив. Посмотрел на банку.

— Варенье ее едешь?

— Ем. Вкусное.

Витя помолчал.

— Она звонила вчера. Когда ты на прогулку выходила.

— Знаю. Ты говорил.

— Она сказала, что плохо себя чувствует.

Лена посмотрела на него.

— Это правда?

— Не знаю, — сказал он честно. — Может, правда. Может, хочет, чтобы мы приехали.

— Если плохо себя чувствует, нужно к врачу. Ты ей сказал?

— Сказал. Она говорит, поликлиника далеко.

— Я могу записать ее. Узнаю, как к участковому терапевту, там очередь, но…

— Лен, — перебил Витя. Посмотрел на нее внимательно. — Ты ее пожалела?

— Немного, — сказала Лена. — Немного пожалела. Она старая. Это не значит, что все обратно. Но врач — это врач. Это отдельно.

Витя кивнул.

— Я сам с ней поговорю. Про врача.

— Хорошо.

Они пили чай. Трамвай прошел внизу, лязгнул. Лена слушала его с удовольствием, как слушают привычный звук, который давно стал своим.

— Витя, — сказала она.

— Что?

— Мы давно никуда не ездили. Просто так. Не к маме, не по делам. Просто куда-нибудь.

Витя задумался.

— Это можно организовать, — сказал он. — Куда ты хочешь?

— Не знаю. Куда-нибудь, где тихо и вода есть. Река, или озеро.

— В ноябре?

— Ну и что, что ноябрь. Мне нравится ноябрь.

Он смотрел на нее, и в этом взгляде было что-то, чего давно не было. Интерес, что ли. Как будто он смотрел на нее и видел не просто привычное рядом, а человека, который вот живет, и хочет на озеро в ноябре, и ест сливовое варенье, и красками рисует, и всё это неожиданно.

— Найдем место, — сказал он. — Найдем куда-нибудь.

Лена взяла чашку в обе руки. Чай был горячий, грел ладони. Спина не болела. За окном дворник домел последние листья и пошел куда-то в сторону ворот.

Про остальное она не думала. Родственники там что-то говорили между собой или не говорили, разберутся сами. Зинаида Михайловна стара и по-своему несчастна, и это так. Не Лене это решать и не Лене нести.

Она сделала глоток чая.

Было хорошо.