Ларису я знал давно. Клиентка из тех, кто всегда записывается заранее, приезжает с запасом времени, и каждый раз уточняет, не перенесли ли случайно её приём. Машина — белая. Куртка — с отпаренным капюшоном. Микросумка, в которую как-то помещается папка с документами, влажные салфетки, футляр для очков, блокнот и пакет для анализов, «если вдруг». Самоконтроль у неё, как у швейцарского банка.

Котов она не заводила. Считала, что шерсть — это нарушитель порядка, а мурчание мешает сосредоточиться. Ко мне приходила с мамой и ее псом. Однажды на приёме сказала:

— Мне и без этого живётся интересно.

И так сказала, будто я ей предлагал наркотики.

Поэтому, когда она мне позвонила и вместо стандартного «здравствуйте, подскажите…» выдохнула что-то вроде «у вас бывают люди, которые… временно… ну…», я сразу насторожился.

Оказалось, что её подруга — та самая, с коврами и фиолетовым волосом — срочно уезжала за границу. По работе. На три дня. Кота девать было некуда. Ни передержки, ни соседей, ни родственников. Осталась Лариса — последняя надежда и человек с чистым ковром.

— Я ведь не возьму его насовсем, — сразу предупредила она, будто это я собирался подбросить ей пушистого заложника.

— Конечно. Просто подержите пару дней. По инструкции.

— У него есть инструкция?

— Почти у всех есть.

Через два дня она приехала с переноской, как будто собиралась не забрать животное, а сдать в лабораторию.

— Его зовут Гусеница. Это не я придумала, — буркнула, ставя коробку на стол.

Я заглянул — и оттуда на меня уставился кот, размером с багет, с лицом монаха и выражением «не трогай меня, я уже жил».

Первые сутки, по её рассказу, Гусеница провёл под диваном. Оттуда доносились только звуки фырканья и однажды — странный, философский вздох. Лариса пыталась его подманить: миска, игрушка, даже «кошачья валерьянка», после которой ей самой стало дурно. Кот молчал.

На второй день он вышел. Медленно. Торжественно. Как король, который готов простить.

Он подошёл к креслу, сел, посмотрел на неё с прищуром — и ушёл на кухню.

— Я тогда подумала: отлично, прогресс, — рассказывала Лариса.

— А потом?

— А потом он уснул в моей раковине. У меня две. Он выбрал левую.

— Почему левую?

— Я не знаю. Может, он левша. Или из принципа. Коты ведь упрямые.

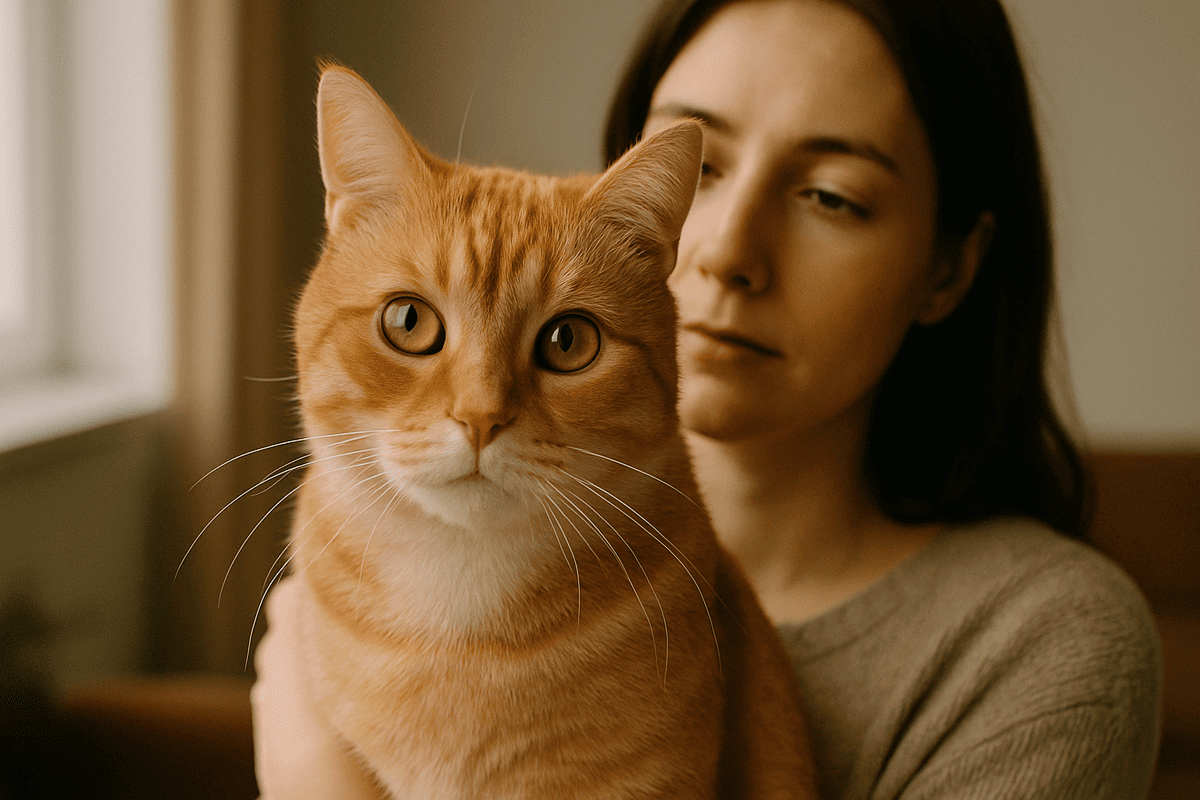

Вечером я получил от неё фото. Кот лежал на белом кресле, которое вчера было безукоризненно чистым. Под ним — шерсть, лапы, безразличие. Рядом — женщина с лицом человека, который проиграл бой, но не признал этого официально.

— Это что значит? — спросил я в ответ.

— Ничего. Он просто лёг. А я просто сидела.

— Вам хорошо?

— Мне… тихо.

На третий день подруга написала, что уезжает на неделю. Лариса не выругалась. Даже не удивилась. Просто перечитала сообщение и убрала телефон.

Гусеница тем временем проверил балкон, открыл носом шкаф, забрался в ящик для перчаток и дважды наступил ей на ноутбук.

— Он что-то ищет, — говорила она.

— Может быть. А может, проверяет, насколько далеко вы его пустите.

Когда она пришла на приём, Гусеница остался дома один. Это был первый раз, когда Лариса волновалась не за дверь, не за сумку, не за зарядку. А за того, кто остался под пледом.

— А вдруг ему скучно?

— Ему?

— Ну да. Я же… ничего не оставила. Ни мышки, ни коробки, ни даже тряпки с моим запахом.

— А раньше вы кому-нибудь оставляли тряпку с вашим запахом?

Она покраснела.

И тогда я понял — начинается. Она ещё думает, что это «на время». А кот уже никуда не спешит.

Гусеница оказался не просто котом, а процессом. Медленным, как осознание, и неизбежным, как зима.

Он не прыгал. Он присутствовал. Как будто в квартире Ларисы появился кто-то третий: не человек, не зверь — но существо с внутренним регламентом и уважением к личной территории. Только вот территория, по его мнению, была целиком его.

К утру пятого дня он полностью пересмотрел логистику квартиры.

— Он спит на микроволновке, — писала Лариса.

— Почему?

— Я пыталась понять. Тепло, обзор, одиночество. Может, эстетика.

— А вы что сделали?

— Переставила мультиварку на подоконник. Освободила место.

В тот момент, когда ты начинаешь переставлять технику ради комфорта кота, ты уже не гость в его жизни. Ты персонал.

Гусеница ел выборочно. Точнее — осознанно. То есть мог целый день ничего не трогать, а ночью, когда Лариса заворачивалась в одеяло, начать громко жевать. Очень громко. Так, что казалось — он грызёт отчёты о её жизни.

— Я раньше не замечала, как пусто у меня в доме, — призналась она.

— А сейчас?

— Сейчас он есть.

— Он кто?

— Ну… кот. Просто… кот.

— Который спит на вашей микроволновке.

— Да.

Однажды он разорвал бумажный пакет из магазина. Просто — подошёл, сунул лапу, разнёс его в клочья и ушёл.

— Я сначала хотела накричать, — говорила она. — Но он посмотрел так, как будто я сама попросила его это сделать.

— А вы?

— Сказала: «спасибо». И вымела.

Плед на диване стал серо-котовым. Один угол — его. Там лежал его шарфик, принесённый из спальни. Он принёс его сам. А потом начал туда таскать ложки. Маленькие. Из сушилки. Видимо, из симпатии.

— Это нормально? — спрашивала она.

— Нет.

— А что делать?

— Сфотографировать. Такие вещи не повторяются.

Потом начались разговоры.

Нет, она не с ума сошла. Просто стало привычным озвучивать эмоции вслух — ведь рядом кто-то есть. Пусть не отвечает, но слышит.

Она рассказывала ему, как начальница снова села на уши. Как коллега перепутал презентации. Как она купила яблоки, а они — мука. Как во сне ей снился папа, хотя он давно умер, и это почему-то было не грустно, а спокойно.

А он в это время спал у батареи. Иногда дёргал хвостом. Иногда подходил, тыкался носом в колено — как будто соглашался.

Однажды утром она не нашла его. Перевернула квартиру. Под диваном — пусто. В ванне — нет. В шкафу — только её платья и вдруг одна его лапа. Он лежал в корзине для белья, свернувшись клубком, и открыл один глаз с выражением:

«А вы зачем?»

И она заплакала.

— Я не знаю, почему. Просто вдруг стало жалко, что он не мой.

А потом пришло сообщение от подруги.

«Я вернусь в субботу. Заберу Гусеницу. Ты супер, что приютила его. ❤️»

И в этот момент, сказала Лариса, стало вдруг жарко и пусто.

Петру она сказала:

— У меня даже нет аргументов. Я же знала.

— А он знал?

— Он ведёт себя так, как будто я — его постоянная квартира.

— Может, и ведёт.

— А я — его временное размещение.

Суббота. День «забора». Даже звучит — как эвакуация с чужой территории.

Лариса встала в семь утра. Не от будильника. Просто в теле была тревога, как перед экзаменом, к которому вроде готов, но не уверен, что всё вспомнишь.

Гусеница сидел у окна. Не спал, не ел, не возился с пакетами. Просто смотрел. В точку.

— Ты что-то знаешь, да? — спросила она.

Кот молчал. Как нотариус.

Она варила кофе, гладила блузку, складывала свои вещи так, будто уезжала сама. Всё делала как обычно, но внутри было ощущение, что её дом уменьшился. Как будто стены стали теснее, свет — холоднее. А мебель — немая. Без него.

И когда в 10:45 раздался звонок в домофон, она не пошла к двери сразу.

Она постояла. Сжала руки в кулаки. Вдохнула. И пошла, как на расстрел.

Подруга — Катя — приехала с чемоданом. Радостная, шумная, в очках и с телефоном на шнурке.

— Привет! Ну как он, этот засранец?

— Хорошо, — ответила Лариса.

— Не замучил?

— Нет.

— А ты чего такая… ну, бледная?

Лариса хотела сказать, что плохо спала. Что устала. Что много дел. Но она просто промолчала.

— Где он? — спросила Катя. — Где мой Гусеничка?

А его не было.

Не на подоконнике. Не под кроватью. Не в ванне. Не в корзине, где обычно.

— Он всегда выходит, когда слышит дверь, — пробормотала Лариса.

— Может, испугался?

Начались поиски. Тревожные, лихорадочные. Подруга — с шутками. Лариса — в панике.

— Он не мог уйти. Окна закрыты. Дверь заперта.

— Мог забраться куда-нибудь.

Они вытащили ящики. Заглянули в стиралку. Проверили антресоли.

Лариса колола себе колени о паркет, отодвигая мебель. У неё дрожали пальцы.

Катя говорила: «да ладно тебе, найдётся…»

Но кота не было.

Через сорок минут, когда у Ларисы уже тряслись губы, а Катя начала гуглить «кошки, которые исчезают в доме», он вышел сам.

Тихо. Из кладовки. Где его не могло быть.

Прошёл по комнате. Медленно.

Подошёл к Катиной сумке.

Сел.

Посмотрел на Ларису. Долго. Не как раньше — с насмешкой. А прямо.

Как будто спрашивал:

— Ты точно этого хочешь?

И Лариса не выдержала.

— Забери его.

Катя растерялась:

— Ну… в смысле?

— Просто забери.

— Ты же говорила…

— Не могу. То есть могу. Просто…

— Что?

И тут Лариса заплакала. Не киношно. Не трагически. А просто… как будто потекла. Без звука. Без драм.

Кот поднялся. Пошёл к ней. Лизнул пальцы.

И остался сидеть рядом.

— Он так не делает, — сказала Катя.

— В смысле?

— Он не ластится. Он вообще такой… отстранённый. Даже со мной.

Они замолчали.

— Слушай… — начала Катя. — Я, конечно, привязалась. Но если он тебе…

— Нет, — перебила Лариса. — Он не мой.

— А чей?

— Не знаю. Но не твой. И не мой. Он сам по себе. Просто… выбрал место.

Катя ещё немного постояла. Потом сказала:

— Давай так. Если передумаешь — напиши. Но сейчас… пусть будет. Я всё равно скоро опять уеду.

— Правда?

— Правда.

— Спасибо.

— Не за что. Я бы тоже не смогла.

Когда дверь за ней закрылась, Гусеница пошёл на кухню. Мимо. Не торопясь.

Прыгнул на табурет.

Посмотрел на плиту.

И зевнул. Очень громко. Как будто закончил важную работу.

Утром он не пришёл будить.

Не прыгнул на кровать. Не положил лапу на лицо. Не устроил марш под дверью.

Он просто был. Где-то в доме. Как воздух.

Лариса проснулась сама. Без будильника. Без повода. Просто так.

И когда вышла на кухню, увидела: Гусеница сидит на подоконнике. Грелся. Смотрел в окно. Двигал хвостом как маятником.

— Ну и живи уже, — тихо сказала она.

Он не обернулся. Но как-то двинул ухом, как будто услышал.

Она не выкладывала его фото. Не покупала персонализированную миску. Не рассказывала никому, что у неё появился кот.

Просто стала жить с ним.

Он сидел рядом, когда она работала. Ложился на ноутбук, когда нужно было остановиться. Приносил ложки, когда она забывала есть.

Он не был ласковым.

Он был — точным.

Однажды она сказала на приёме:

— Я думала, он поможет мне справиться с одиночеством.

— И как? — спросил я.

— Поняла, что одиночество — это не когда никого нет. А когда никто не нужен.

— И вы…?

— А он — нужен.

Подруга больше не писала.

Точнее, писала. Но не про Гусеницу.

Про погоду. Про коллег. Про визы.

Про то, как у неё в Лиссабоне утки ходят по набережной.

А Лариса не отвечала сразу. Иногда — через день. Иногда — вежливо, односложно.

Потому что в этот момент кот мог спать у неё на животе.

Или грызть коробку из-под новой посылки.

Или сидеть в раковине, как ни в чём не бывало.

И это было важнее.

Гусеница остался.

Без особого обсуждения.

Без лишних слов.

Он просто вписался. В кресло. В график. В неё.

Иногда она говорила ему:

— Ты ведь должен был уйти. Я не собиралась оставлять тебя.

Он смотрел, как будто говорил:

«Я и не просился».

На приёме я как-то пошутил:

— Он теперь твой?

А она пожала плечами.

— Я не знаю, чей он. Но я теперь… своя у него.

И рассмеялась впервые за долгое время.

📌 Последняя строчка:

Она взяла кота на время.

А он взял её — всерьёз.